Der Längenausdehnungskoeffizient

| Der Längenausdehnungskoeffizient | |

| |

| Kurzbeschreibung | |

|---|---|

| Längenausdehnung verschiedener Metallröhren. | |

| Kategorien | |

| Thermodynamik | |

| Einordnung in den Lehrplan | |

| Geeignet für: | Klasse 7, Klasse 8, Klasse 9,SekI |

| Basiskonzept: | Wechselwirkung, Energie |

| Sonstiges | |

| Durchführungsform | Lehrerdemoexperiment, Schülergruppenexperiment |

| Anspruch des Aufbaus | mittel |

| Informationen | |

| Name: | Jan Petrick |

| Kontakt: | @ |

| Uni: | Humboldt-Universität zu Berlin |

| Betreuer*in: | Nico Westphal |

In diesem Experiment wird drei verschiedene Metallröhren gleichzeitig warmes Wasser zugeführt. Dabei findet eine ungleichmäßige Längenausdehnung der unterschiedlichen Metallröhren statt. Diese kann dann mit Hilfe der angebrachten Messskala auch nominal ausgewertet werden.

Inhaltsverzeichnis

Didaktischer Teil

Dieses Experiment soll die Schüler und Schülerinnen darauf aufmerksam machen, dass die in anderen einfachen Experimenten aufgezeigten Längen und Volumenausdehnungen nicht nur von der zugeführten thermischen Energie, sondern auch im Wesentlichen von der Stoffeigenschaft, den Längenausdehnungskoeffizienten, der verschiedenen Materialien abhängt. Der Versuch kann im Unterrichtsgeschehen als Lehrerdemonstrationsexperiment gezeigt oder als Schülerexperiment von den Schülerinnen und Schülern selbst durchgeführt werden. Der Einsatz als Schülergruppenexperiment bietet dabei den qualitativ und quantitativ höheren Erkenntnisgewinn, so können die Schülerinnen und Schüler die Fertigkeiten des Aufbaus und der Durchführung sowie die Dokumentation und Auswertung der Messergebnisse festigen. Die Auswertung des Experiments kann auch die Nützlichkeit der gesammelten Erkenntnisse für das Alltagsleben verdeutlichen.So kann die Wichtigkeit der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten bei der Herstellung und Verwendung von Erzeugnissen, die uns im Alltag umgeben, herausgestellt werden. Das meistgenannte Beispiel ist der Bimetalstreifen, der seine Anwendung in verschiedenen Haushaltsgeräten wiederfindet. Aber auch in der Herstellung von Metallprodukten oder in der Produktion für die Luft- und Raumfahrt wird diesen Eigenschaften höchste Aufmerksamkeit gewidmet.

Physikalische Grundlagen

Für die physikalische Grundlagen bei diesem Versuch sollte man sich erst mal erarbeiten, welche Einflussfaktoren bei diesem Versuch eine Rolle spielen.Als erstes in Betracht zu ziehen ist die Wärmezufuhr, die eine Temperaturänderung zur Folge hat. In diesen Zusammenhang sollte nochmal der Unterschied zwischen Temperatur und Wärme verdeutlicht werden.Bei dem Versuch wird die unter Wärmezufuhr auftretende Volumenänderung in zwei Raumdimensionen vernachlässigt und nur die Längenausdehnung gemessen. Diese verhält sich bei der Zufuhr von Wärme proportional zur Ausgangslänge und ist damit leicht messbar.Die Formel (vgl. Experimentalphysik I [1] (2008), S. 285)., mit der man den Längenunterschied berechnen kann, lautet dann wie folgt:

wird für unser Experiment nach umgestellt, somit lautet unsere Formel zu Berechnug des Ausdehnungskoeffizienten:

Versuchsanleitung

Aufbau

Zum Aufbau des Versuches werden folgende Dinge benötigt:

- die Versuchsapparatur der Firma Hema mit den drei verschieden Röhren

- Laserthermometer, um den Temperaturunterschied am Metallrohr zu messen

- ein weiteres Thermometer bis 100°C

- ein Trichter mit Gestell

- ein Ablaufbehältnis

- ein Bunsenbrenner oder Heizplatte

- ein Gefäß, um das Wasser zu erwärmen

- Leitungen, um den Trichter mit der Versuchsapparatur zu verbinden

Durchführung

Nach dem Aufbau wird das Wasser im Gefäß mit Hilfe der Heizplatte auf die gewünschte Temperatur von 60°C erwärmt. Die Temperatur wird dabei mit Hilfe eines Thermometers überwacht. Während der Zeit, in der das Wasser erhitzt wird, wird die Ausgangstemperatur des Rohrs mit dem Laserthermometer ermittelt und die Länge des Rohres tariert, um später die Längenausdehnung messen zu können. Wenn das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird es in den Trichter gegossen und läuft so über die Leitung durch die Röhren in das Ablaufbehältnis, wo es aufgefangen wird.Dabei wird die Längenausdehnungsskala der Versuchsapparatur beobachtet und alle 0,05 mm die Temperatur am Laserthermometer abgelesen. Diese Werte werden in einer Tabelle notiert. Mit den gewonnen Messergebnissen kann nun die Auswertung erfolgen.

Ergebnisse

Die ermittelten Ausgangswerte lauten bei meinen Experiment wie folgt:

- Ausgangstemperatur der Röhre

- Ausgangslänge der Röhre

Die folgende Tabelle enthält die von mir aufgenommen Daten und den mit der Formel (\ref{eq:alpha}) berechneten Ausdehnungskoeffizienten:

| Längenausdehnung | Rohrtemperatur | Temperaturdifferenz | Ausdehnungskoeffizent |

|---|---|---|---|

| 0,05 | 29 | 4,2 | 0,0238 |

| 0,1 | 33,3 | 8,5 | 0,0235 |

| 0,15 | 37,6 | 12,8 | 0,0234 |

| 0,2 | 41,5 | 16,7 | 0,0240 |

| 0,25 | 45,7 | 20,9 | 0,0239 |

| 0,3 | 50,5 | 25,7 | 0,0233 |

| 0,35 | 54,1 | 29,3 | 0,0239 |

| 0,4 | 58,3 | 33,5 | 0,0239 |

Auswertung

Daraus ergab sich für den Ausdehnungskoeffizient das arihmetische Mittel:

Die hier berechnete Unsicherheit ergibt sich aus der Standartabweichung der einzelnen Werte aus der Tabelle.

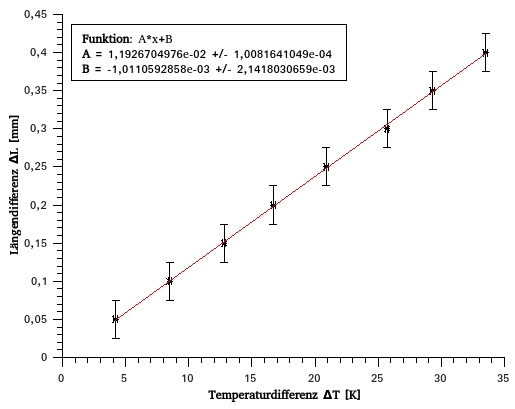

Alternativ können die Daten grafisch ausgewertet werden, was zu einer realistischeren Unsicherheit des Ergebnisses führt.

Hierfür habe ich die Messwerte der Längenausdehnung über die der Temperaturdifferenz in der folgenden Grafik aufgetragen.

Mithilfe einer linearen Anpassung wird die Steigung ermittelt, . Mit Hilfe der Formel

kann nun der Ausdehnungskoeffizient berechnet werden.

Die Unsicherheit des Ergebnisses habe ich dann mit der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung,

berechnet und kam auf eine Unsicherheit von .

Somit lautet mein Ergebnis für diesen Versuchsaufbau:

Bei dem Vergleich des Ergebnis mit dem Literaturwert (α=0,0238 mm/(mK) [2]) wurde bestätigt, dass es sich um eine Aluminiumröhre handelt, aber die große Ungenauigkeit des Versuchsaufbaus zeigt, dass für eine genaue Bestimmung des Stoffes, aus dem das Rohr besteht, genauere Messinstrumente anstelle der hier verwendeten Längenausdehnungsskala eingesetzt werden müssen. Weiterhin stellt die innere Verunreinigung des Rohrs einen hier nicht weiter betrachteten Einfluß dar.Trotz der hier aufgeführten Unsicherheiten halte ich das Experiment für den Einsatz im Untericht für geeignet, um den Schülern und Schülerinnen die unterschiedlichen Ausdehnungkoeffizienten als Stoffeigenschaft zu verdeutlichen.

Sicherheitshinweise

Da bei diesem Experiment mit einem Bunsenbrenner bzw. einer Heizplatte und heißem Wasser gearbeitet wird, sind die Schülerinnen und Schüler eindringlich auf die Verbrennungsgefahr hin zu sensibilisieren.Auch bei der Arbeit mit einem Laserthermometer ist darauf hinzuweisen, dass der Messknopf nur bedient werden darf, wenn das Thermometer auf die Röhren gerichtet ist, sodass die Gefahr, andere Schülerinnen und Schüler versehentlich im Auge zu treffen, vermindert wird, da es sonst zu Augenverletzungen kommen kann.